“回来能好好学习,花多少钱都值”——这是某封闭式矫治机构的一名家长的心声。17岁的小张(化名)被诊断为重度抑郁和焦虑后,父母的第一反应却是“报告造假”“孩子装病”。他们花费巨额将他送进一所“素质教育学校”,期待军事化管理能“治好”他的“懒惰”和“沉迷手机”。然而,这种“治疗”却让小毅的病情雪上加霜——他变得更加沉默,甚至出现自残倾向。

这并不是虚构的故事。许多家长面对孩子的心理问题,第一反应是质疑:“现在的孩子怎么这么脆弱?”他们更愿意相信孩子是“装病”“逃避学习”,而非正视抑郁症这一医学事实。

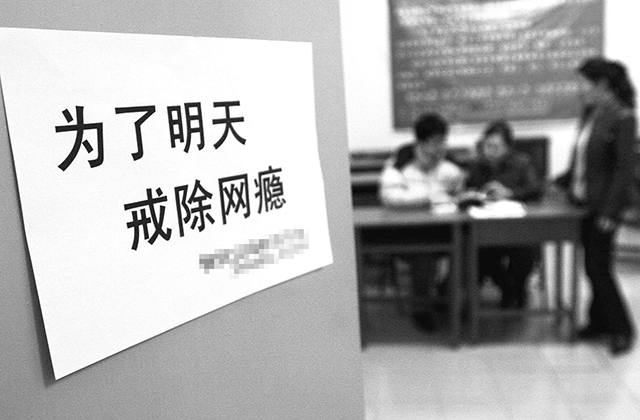

特训机构真的是“救命稻草”吗?

为什么家长宁愿相信特训机构承诺的“快速矫正”,也不愿接受科学治疗?背后是三重逻辑的叠加:

1.认知偏差与病耻感:许多家长对抑郁症缺乏科学认知,认为“心理问题=意志薄弱”,甚至将确诊视为家庭“污点”。这种病耻感让他们拒绝承认孩子的病情,转而寻求“立竿见影”的“矫正”。

2.控制欲的合理化:特训机构常以“军事化管理”“戒除网瘾”为卖点,迎合家长对“听话孩子”的期待。这种模式本质是将亲子关系异化为“驯化”,用暴力压制情绪,而非解决根源问题。

3.商业化的焦虑贩卖:机构通过宣传片制造“改造成功”的假象,利用家长的恐慌心理兜售高价课程或学费。例如,承诺“三个月让孩子重返校园”,实则通过体罚、监控等手段制造“服从”假象。

抑郁不是“懒惰”,而是求救信号

抑郁症绝非“懒惰”或“叛逆”,而是大脑化学物质失衡、心理创伤、社会环境压力等多因素导致的心理疾病。

新概念心理专家荣新奇教授表示,长期遭受家庭情感忽视的青少年,抑郁风险是普通孩子的2.5倍。当孩子说出“我很难受”时,他们需要的不是“被修理”、“被驯化”,而是被看见、被理解。

荣新奇教授指出,面对青少年抑郁症需要进行科学的干预,其关键路径在于:

·专业医疗支持:“药物治疗+心理咨询”是临床公认的有效疗愈方案。

·家庭系统疗愈:父母需从“控制者”转变为“支持者”。例如,新概念心理研发的「家长高等进修系列课程」,通过角色扮演、情绪管理训练、实际案例分析和实操方法演练等,帮助家长打破“为你好”的思维定式,学会如何实际应对亲子关系中的问题的解决方法,建立平等沟通的和谐亲子关系。

·催眠疗法的潜能:研究显示,催眠疗法能有效缓解青少年焦虑,通过潜意识引导重建自信,并改善亲子关系中的对抗状态。例如,在放松、不阻抗的状态下引导孩子表达被压抑的情绪,帮助父母理解其内心冲突。

父母“为你好”的初衷或许真诚,但若以忽视孩子的痛苦为代价,爱便成了痛苦的枷锁。

正如卢梭在《爱弥儿》中写道:“野蛮的教育为了不确定的未来而牺牲现在。”真正的爱,是放下对“完美孩子”的执念,接纳孩子的脆弱与真实。

如果您的家庭正面临类似的困境,我们“荣新奇心理工作室”提供专业的家庭咨询与催眠疗法服务,帮助孩子走出阴霾,让爱回归理解的轨道。

关注我们,让我们共同点亮心灵的微光!