上周有一个初三男孩的妈妈找到我们,孩子抑郁症吃舍曲林一年多了,药没停过,可还是动不动就崩溃大哭、乱发脾气,甚至拿头撞墙。他妈妈当时急得直掉眼泪,说“药也吃了,怎么还这样?”

我们特别理解,为人父母,看着孩子受罪,恨不得把痛苦转移到自己身上,但凡有一线希望,什么药都愿意试试。那种无助和焦虑,我们见得太多了。

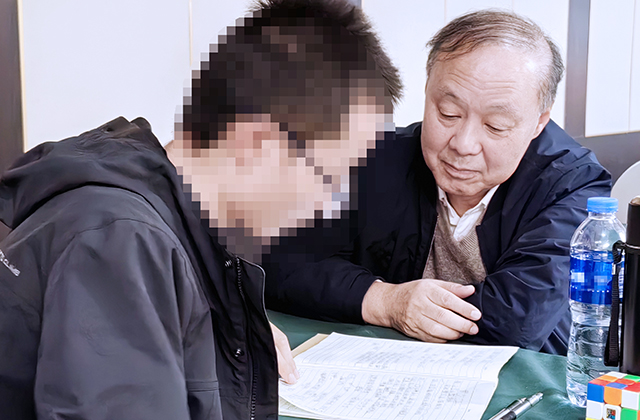

临床主任医师&心理专家荣新奇教授指出,药物在某些紧急、严重的情况下(比如孩子有强烈的自伤、自杀念头,或者出现幻觉、完全无法正常生活时),确实能像“救生圈”一样,暂时稳住局面,把孩子从危险的边缘拉回来一点,为后续的治疗和干预争取时间。这点不能否认。但“稳住”和“治好”之间,差着十万八千里!

很多家长有个最大的误区,就是把心理问题等同于简单的“化学失衡”,以为就像感冒吃点药就万事大吉了。然而,孩子心理问题的背后,往往纠缠着复杂的线团:可能是长期压抑的家庭氛围、学校里的人际压力、被霸凌的创伤、对自我价值的深深怀疑、或是面对学业和未来的巨大迷茫……这些深埋在心底的“根”,药物是够不着的。它更像是在伤口上贴了块创可贴,暂时止住了血,让你看不见伤口了,但下面的感染发炎、甚至导致伤口的原因(比如一根扎在肉里的刺),它并没有解决。

例如,我们工作室的谢芳老师接触过不少孩子,吃了药后情绪看起来“平静”了,但回到让他感到窒息的家庭环境,或者面对学业压力时,那种无助和痛苦依然在暗涌。有的孩子甚至会出现“平静地自残”的情况,因为药物可能麻木了强烈的情绪感受,却没能解决他内心深处的痛苦根源。药物创造出来的这种“平静假象”,有时候反而更危险,因为它让家长和周围人误以为“好了”,放松了警惕,错过了真正解决问题的时机。

更关键的是,青春期是人类大脑和心理飞速发展、塑造的关键期。这个阶段遇到的困难,如果仅仅依靠药物去“压制”症状,而不是通过心理层面的工作去理解、去梳理、去学习应对技能,那孩子就错过了一个极其宝贵的学习和成长机会。

荣新奇教授表示,心理治疗的核心价值在于,它不是简单地让你“不难受”,而是帮助你理解“为什么难受”,并教会你“如何面对和处理难受”的能力。

比如,认知行为疗法(CBT)能帮孩子识别那些扭曲的、自我攻击的念头(像“我什么都做不好”、“没人喜欢我”),并用更客观、更友善的想法去替代;催眠疗法则能和孩子快速建立信任关系,精准捕捉身心状态,化解焦虑、抑郁等情绪卡点,通过冥想催眠、意象对话等技巧,激活内在自愈力;而一些技能训练,则能实实在在地教会孩子管理情绪、处理人际关系、应对压力。

这些在咨询室里获得的内在力量和技能,才是孩子未来人生路上真正能依靠的“铠甲”,是药物永远无法给予的。

当然,并不是说药物完全不能用。在非常严重、紧急的情况下,它确实有它的位置。但它的角色,应该更像是“拐杖”,是在孩子最虚弱、最站不稳的时候提供一点暂时的支撑,目的是为了让孩子能更好地、更安全地去接受心理治疗,去“练习走路”。最终的目标,是让孩子扔掉“拐杖”,用自己的力量稳稳地站立和前行。如果只依赖“拐杖”,孩子可能永远学不会自己走路,甚至可能产生依赖和新的问题(比如一些药物的副作用和撤药反应)。

所以,回到核心:单纯依赖药物治疗孩子的心理问题,就像想只用创可贴治好一个深层的感染伤口,不仅治标不治本,还可能掩盖了真正的问题,延误了最佳的治疗时机。孩子的心理世界是丰富而复杂的,需要的是被真正地看见、理解和专业的引导。

如果你正在为孩子的心理问题发愁,请务必及时寻求专业儿少精神科医生和心理治疗师(心理咨询师)的共同评估。让医生判断是否需要药物介入,同时专业的心理治疗/咨询,绝对是不可替代的核心环节。这确实需要家长投入更多的时间、金钱和耐心,甚至需要家长自身也愿意去反思和调整,但这才是真正通往孩子内心世界、帮助他们获得持久康复和内在力量的道路。

千万别让一颗小小的药丸,掩盖了孩子真正需要的理解和帮助!