要点提示:

·影响急性期治疗选择的因素包括疾病相关因素、治疗相关因素以及患者相关因素。

·复燃的危险因素包括:存在残留症状、既往发作次数多、最近一次抑郁发作的严重程度重和持续时间长、对治疗的依从性差、伴有精神病性症状等(2D)。

·对于抑郁症状缓解后的患者,推荐在巩固期继续使用抗抑郁药治疗可以降低复燃风险(1B)。

·对于在急性期药物治疗达到缓解的抑郁症患者,推荐序贯心理治疗以降低复燃和复发风险。序贯单独心理治疗和联合抗抑郁药治疗均有效(1B)。

一、急性期治疗

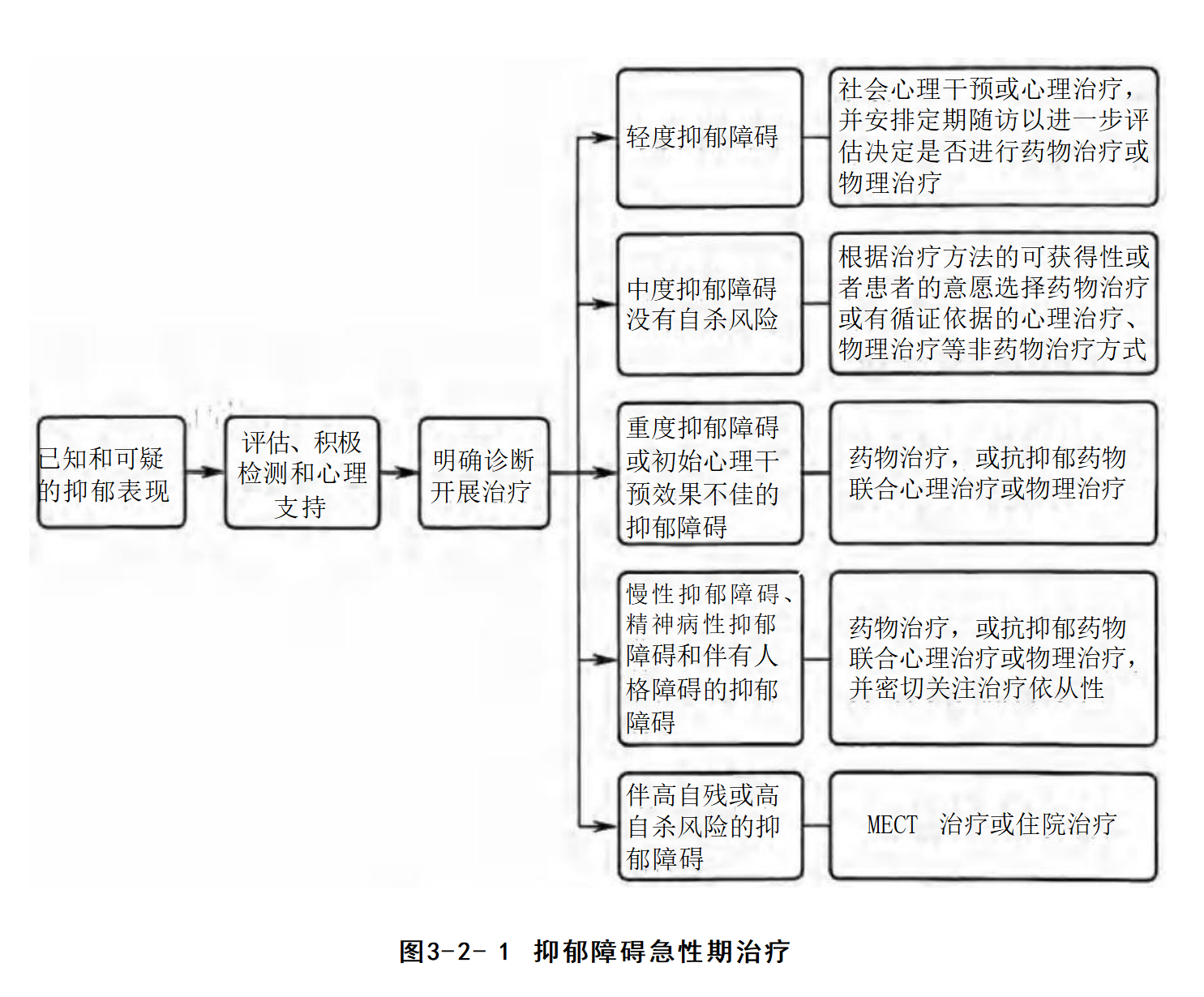

缓解是急性期治疗目标,以最大限度减少病残率,自杀率和复燃、复发风险。急性期优化治疗策略首要步骤是对症状的评估,包括评估症状严重程度和进展,既往药物和其他治疗方式疗效的全面回顾。在此基础上选取更有针对性的治疗方式,包括:药物治疗、非药物的心理治疗和物理治疗(如MECT、rTMS等)、补充或替代药物治疗和数字疗法等。

影响急性期治疗选择的因素很多,包括:①疾病相关因素,如临床症状的特征和严重程度(轻度、中度或重度)、伴随疾病等;②治疗相关因素,如目前及既往的治疗史、治疗可及性和治疗费用等;③患者相关因素,如患者的意愿、社会支持系统及治疗依从性等。

在评估基础上给患者选择个体化急性期治疗方案。研究显示基于评估的治疗可显著提高患者的治疗依从性和长期预后。治疗中需要评估的项目包括:①症状严重程度,是否有残留症状,包括社会功能及生活质量;②对自己或他人的“危险”程度;③转躁的线索;④其他精神障碍,包括酒依赖或其他物质依赖;⑤躯体状况;⑥对治疗的反应;⑦治疗的副反应;⑧治疗的依从性。残留症状会明显损害社会心理功能,增加疾病复发风险,要坚持足量足疗程治疗。

急性期治疗方案选择如图3-2-1所示。

1.药物治疗原则。

抗抑郁药的选择应该考虑患者的症状特点、年龄、是否有共病、抗抑郁药的药理作用(半衰期、P450酶活性、药物耐受性、潜在的药物间作用等)、治疗史、患者对药物的偏好以及治疗成本等。抗抑郁药可改善急性期抑郁心境以及伴随的焦虑、紧张和躯体症状,并可预防复发。

(1)充分的评估与监测原则:对疾病诊断、临床症状及其特征(包括精神病性症状、非典型特征、季节性特征、难治性患者等)、治疗以及影响药物治疗的躯体状况、患者社会功能、生活质量以及药物经济负担等进行充分的评估。定期进行疗效、耐受性和安全性的量化评估,包括实验室检查及精神科量表(自评量表和他评量表)评估。

(2)确定药物治疗时机原则:对于本人不愿接受药物治疗或专业医务工作者认为不需要治疗干预也可以康复的轻度抑郁障碍患者,需要谨慎等待,通常应该在2周内进一步评估以决定是否用药。对于风险低的中度抑郁障碍患者如果不愿意接受药物治疗,也可以接受有循证证据的心理治疗、物理治疗等非药物治疗方式;高风险的中度抑郁障碍患者、重度抑郁障碍患者应尽早开始药物治疗或药物联合心理治疗。

(3)个体化合理用药原则:应根据临床因素对抗抑郁药进行个体化选择,因人而异,合理用药。例如,考虑药物疗效或不良反应的性别差异选择药物种类;考虑不同年龄患者的代谢差异调整药物剂量;对于有自杀意念的患者避免一次处方大量药物,以防意外;考虑患者既往用药史,优先选择过去药物疗效满意的种类。

(4)抗抑郁药单一使用原则:通常,抗抑郁药应尽可能单一使用。对难治性病例可以联合用药以增加疗效;伴有精神病性症状的抑郁障碍,应该采取抗抑郁药和抗精神病药联合的药物治疗方案。

(5)起始剂量确定及剂量调整原则:抗抑郁药疗效最早在治疗起始1~2周便能够显现。症状的早期改善可以成为最终是否缓解的一个指标。尽可能应用最小有效量,以减少不良反应,提高服药依从性。如果在服用抗抑郁药2周后未起效(通常指抑郁症状评定量表减分率≤20%),可以考虑根据不良反应和耐受情况适当调整药物剂量的治疗方案:当剂量还没有达到上限时,提高药物剂量是合理的选择;对表现出部分疗效的患者,可以考虑维持相同剂量的抗抑郁药治疗至4周。

(6)换药原则:对于依从性好的患者,如果抗抑郁药的剂量达到通常有效剂量之上甚至最大耐受剂量,并维持此剂量至少4周仍无效,即可确定药物无效并考虑换药。可以换用同类或不同作用机制药物。

(7)联合治疗原则:当换药治疗无效时,可考虑2种作用机制不同的抗抑郁药联合使用以增加疗效。目前证据不支持两种以上抗抑郁药联合。或考虑其他附加治疗/强化治疗,如锂盐或第二代抗精神病药。汇总现有研究数据,有六类抗抑郁药“联用”概念。

1)组合治疗(combination treatment):指两种药物组合形成单一的、固定的治疗单位,如奥氟合剂。

2)多模态治疗(multimodality treatment):指两种不同的治疗模式联用,如“抗抑郁药+心理治疗”。

3)并行治疗(concurrent treatment):指为了同一个目标(例如,改善抑郁核心症状,包括心境低落及快感缺失)而同时使用两种药物,既包括单药治疗效果不佳后加用另一种药物,也包括从治疗一开始即同时使用两种药物,如“文拉法辛+米氮平”。

4)辅助治疗(adjunctive treatment):指从治疗一开始,就在抗抑郁药的基础上联用另一种药物,作为补充性的而非必要的治疗元素,用于改善处于从属地位的非核心症状。例如,“抗抑郁药+苯二氮草类药物,以改善睡眠问题及焦虑症状”。

5)追加治疗(add-on treatment);在抗抑郁药治疗开始一段时间后,在其基础上加用另一种药物,作为补充性的而非必要的治疗元素,用于改善某些残留的非核心症状(当前使用的抗抑郁药没有充分使之缓解),或解决当前使用的抗抑郁药的耐受性问题。如“抗抑郁药+苯二氮草类药物,以改善残留的睡眠问题及焦虑症状”。

6)增效治疗(augmentation treatment):指在抗抑郁药的基础上联用一种自身并非抗抑郁药的药物,以增加前者的疗效。例如:“抗抑郁药+甲状腺激素T3/T4”。

(8)加强宣教原则:治疗前向患者宣教抑郁障碍疾病及治疗规律、治疗药物及其潜在不良反应及对策,争取他们的主动配合,保证依从性。

(9)治疗共病原则:积极治疗与抑郁障碍共病的焦虑障碍、躯体疾病、物质依赖等。

2.非药物治疗原则。

非药物治疗主要包括心理治疗、物理治疗、补充或替代治疗及数字疗法等。

(1)心理治疗:对于轻度抑郁障碍患者或低风险的中度抑郁障碍患者可单独使用,尤其适用于不愿或不能采用药物治疗或物理治疗的患者。心理治疗在解决心理社会问题、改善医患关系方面的疗效较好,特别适用于那些存在心理社会应激源、人际关系困难等因素的患者。若首选单一心理治疗,则建议临床医生需监测和评估患者的症状反应(第1、2、4、6、8、12周均应对抑郁症状进行复查评估,以判断治疗效果)。急性期单用心理治疗6周后无疗效或12周后未获得缓解的患者,则应联合药物治疗。心理治疗具体疗法的选择应结合不同心理治疗技术的心理学原理特点,判断个体问题与其抑郁症状的相关性,来进行选择。例如,认知行为疗法强调认知重构和改变非适应性行为;人际心理疗法侧重患者目前的生活变故,调整与抑郁发作有关的人际因素;家庭和伴侣疗法(包括系统性疗法、行为伴侣疗法等)旨在矫正家庭系统内人际关系;行为激活疗法聚焦于增加个体与周围环境的活动;动力学疗法主要强调修通患者的核心冲突以及习惯性防御等;问题解决疗法则更适用于有日常生活问题的老年患者。尤其应当注意的是,心理治疗是否有效更多地取决于患者所面临的特定问题与当前抑郁症状的关系,许多患者甚至同时面临多种问题,应当根据个体的情况制定个性化的治疗方案。

(2)物理治疗:①MECT可以快速缓解症状,尤其适用于有拒食、自杀等紧急情况。以下几种临床状况需要合并MECT与药物治疗:伴有忧郁特征的重度抑郁障碍,特别是有强烈自伤、自杀行为或明显自责、自罪患者;经过充分药物治疗但效果不佳的患者;伴有妄想(通常是偏执性、躯体性或自我负性评价)等精神病性特征的抑郁障碍;因躯体疾病不能给予药物治疗的患者。②无创神经调控:包括rTMS、tDCS、经颅交流电刺激(transcranial altermating current stimulation,tACS)、LT等,对于不能接受心理治疗或药物治疗的患者增加了安全性较高的新选择,也可以与其他治疗方式联合使用。③有创神经调控:VNS和DBS等是近年来发展较快的神经调控技术,适用于难治性抑郁患者。

(3)补充或替代治疗(complementary and alternative medicine,CAM):被广泛用于抑郁障碍和其他的精神障碍患者,在某种程度上是由于人们普遍相信“自然是更好的”。CAM通常作为一种附加辅助治疗,需要谨慎CAM与治疗药物间潜在的相互作用。CAM包括以下几类:运动治疗;针灸疗法:食品营养疗法(Ω-3脂肪酸、益生菌、叶酸等)。

(4)数字疗法:近年来新兴的诊疗手段,包括并不限于:①数字化筛查和辅助诊断工具,通过在线问卷、应用程序或聊天机器人等数字平台进行自动化处理,能够即时评估患者的情绪和认知状态,为医生提供关于是否需要进一步临床评估的重要线索;②可穿戴设备,能够实时监测与抑郁障碍有关的生理参数;③数字表型,通过传感器和设备来监测患者的情绪和生理指标;④数字化心理治疗,通过数字化技术把心理治疗的程序制作成可视听设备,在治疗师指导下患者学习和自我治疗,如国外已有上市的认知行为疗法(cognitive behavioral therapy,CBT)数字产品。

二、巩固期治疗

巩固期的治疗目的是预防复燃。荟萃分析发现,抑郁症状缓解后在巩固期继续使用抗抑郁药治疗与使用安慰剂治疗相比,可以降低50%~70%的复燃率。为了防止复燃发生,经急性期抗抑郁药治疗获得缓解的患者,巩固期应当继续维持急性期的治疗方案,同药物同剂量坚持治疗至少6个月,不同抗抑郁药都能有效预防复燃。对药物不耐受的患者,各国指南和研究也推荐一些非药物治疗的方法,如CBT可降低50%的复发风险,正念认知疗法(mindfulness based cognitive therapy,MBCT)对多次复发患者效果显著;规律运动和健康饮食(如地中海饮食)也被推荐;此外,也有证据支持光照治疗的效果,但需更多研究验证。

1.复燃的风险和危险因素

临床问题:抑郁障碍症状缓解后,复燃的危险因素有哪些?

推荐意见:复燃的危险因素主要包括:存在残留症状、既往发作次数多、最近一次抑郁发作的严重程度重和持续时间长、对治疗的依从性差、伴有精神病性症状等(2D)。

推荐意见说明:一项纳入随机对照研究的系统回顾显示,在纳入的12项研究中,有11项被评估为总体偏倚风险高,没有评估临床效用,无法实施荟萃分析,证据等级低。

在急性期治疗后,患者病情常常没有达到完全稳定的状态,复燃风险较大。在抗抑郁药治疗有效的患者中,如果停止使用抗抑郁药,6个月内复燃的风险约为30%~80%。在急性期治疗未完全缓解的患者中,复燃风险更高。因此,巩固期治疗对于维持患者的症状缓解状态和防止复燃是必要的。复燃的危险因素主要包括:存在残留症状、既往发作次数多、最近一次抑郁发作的严重程度重和持续时间长、对治疗的依从性差、伴有精神病性症状等,要注意监测患者可能复燃的指征,定期系统地评估患者的症状、治疗反应、依从性和功能状况。

2.防止复燃的策略

临床问题:抑郁障碍症状缓解后,继续使用抗抑郁药治疗是否可以降低复燃风险?

推荐意见:对于抑郁障碍症状缓解后的患者,推荐在巩固期继续使用抗抑郁药治疗,以预防复燃(1B)。

推荐意见说明:在巩固期继续使用抗抑郁药治疗,可以降低抑郁症状的复燃率。一项纳入随机对照研究的荟萃分析显示,在6个月复发率方面,阿米替林、西酞普兰、地文拉法辛、度洛西汀、氟西汀、氟伏沙明、米氮平、奈法唑酮、帕罗西汀、瑞波西汀、舍曲林、噻奈普汀、文拉法辛、伏硫西汀优于安慰剂,其RR为奈法唑酮0.149(95%CI:0.018~0.610)最低,氟西汀0.583(95%CI:0.410~0.789)最高。

三、维持期治疗

首次抑郁发作在缓解后6个月,有20%的患者可能复发,50%~85%的抑郁障碍患者在一生中至少有一次复发,每个人的复发时间不一致,通常在2~3年内。研究显示抑郁障碍首次发作后有50%的概率复发,第二次或第三次发作后分别上升到70%和90%。为了降低抑郁障碍的复发风险,对既往有反复发作病史,特别是发生在最近两年内或频繁发作的患者、慢性抑郁障碍的患者、存在共病或伴其他精神障碍的患者,或者存在其他复发危险因素的患者,在巩固期治疗结束后,应进行维持期治疗。此外,还应当考虑患者对治疗的选择、治疗方法、在巩固期存在的不良反应、既往抑郁发作的频率和严重程度(包括精神病性症状和自杀风险等)等因素的影响。

1.复发的风险因素

临床问题:抑郁障碍患者复发的风险因素有哪些?

推荐意见:抑郁障碍患者复发的风险因素主要包括:既往反复发作病史、存在残留症状、有心境障碍家族史、儿童期受虐待史、存在共病(如焦虑障碍等)等。(2D)

推荐意见说明:影响抑郁障碍复发风险的因素较多,一项纳入9篇观察性研究的荟萃分析结果显示,儿童期受虐待史(OR=1.50,95%,CI:1.27~1.77)、残留症状(OR=2.77,95%CI:2.80~3.68)、既往抑郁发作(OR=1.69,95%CI:1.28~2.24)、起病年龄早(OR=0.99,95%CI:0.98~1.00)、有抑郁障碍家族史(OR=1.36,95%CI:0.92~2.01)、共病焦虑障碍(OR=1.74,95%CI:1.37~2.22)等是抑郁障碍复发的危险因素。

2.预防复发的策略

临床问题:抗抑郁药维持治疗是否可以降低抑郁障碍复发风险?

推荐意见:对达到缓解或处于维持期的抑郁障碍患者,推荐继续维持常规抗抑郁药治疗至少6个月以预防抑郁障碍复发/复燃(1B)。

推荐意见说明:常规抗抑郁药指5-羟色胺选择性再摄取抑制剂(sero-tonin-selective reuptake inhibitors,SSRIs)、5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(serotonin-noradrenalin reuptake inhibitors,SNRIs)、单氨氧化酶抑制剂(monoamine oxidase inhibitors,MAOIs)等常用抗抑郁西药。单用抗抑郁药维持治疗的6个月复发率低于安慰剂治疗。三项纳入随机对照双盲研究的荟萃分析结果显示,对降低6个月的复发率来说,继续单用常规抗抑郁药治疗可显著减少复发,优于使用安慰剂维持治疗,抗抑郁药的类型对结果的显著性没有影响(OR=0.35,95%CI:0.32~0.39;RR=0.59,95%CI:0.51~0.68;OR=0.41,95%CI:0.35~0.48)。一项多中心双盲随机平行分组对照试验213结果显示,停止服用抗抑郁药的维持期抑郁障碍患者,抑郁复发时间更短,风险比OR为2.06(95%CI:1.56~2.70)。

在急性期和巩固期接受抗抑郁药治疗的患者,防止复发的最佳治疗建议是在维持期继续使用相同剂量的药物。不同类型的抗抑郁药均能有效预防抑郁障碍复发。与三环类等传统抗抑郁药相比,新的抗抑郁药可能具有更好的耐受性、长期疗效和安全效益,锂盐也可以在维持期继续使用。

前期接受单独心理治疗或药物联合心理治疗症状缓解的患者,如果存在高复发风险,在维持期应考虑继续使用相同的治疗方法,药物和心理联合治疗比单一治疗更有效地预防复发。不少研究显示维持期心理治疗有效小组CBT和MBCT均能有效预防复发。

临床问题:抑郁症患者在急性期药物治疗达到缓解后,序贯心理治疗能否降低复燃/复发风险?

推荐意见:对于在急性期药物治疗达到缓解的抑郁症患者,推荐序贯心理治疗以降低复燃和复发风险。序贯单独心理治疗和联合抗抑郁药治疗均有效(1B)。

推荐意见说明:一项纳入17项研究、2283例受试者的针对抑郁症复燃/复发预防的荟萃分析结果显示;在急性期药物治疗取得缓解后,序贯心理治疗(单独或联合抗抑郁药)与对照组相比,能降低抑郁症复发风险(RR=0.84,95%CI:0.74~0.94)。亚组分析中,在抗抑郁药持续使用期间序贯使用心理治疗,能显著降低复发率(RR=0.821,95%CI:0.710~0.949);而在抗抑郁药停用后序贯使用心理治疗,与对照组相比,患者复发风险差异无统计学意义(RR=0.860,95%CI:0.708~1.044)。这项更新的系统综述和荟萃分析的结果表明,在急性期药物治疗后,对反应良好的患者进行心理治疗,无论是单独使用还是与抗抑郁药联合使用,都与抑郁症复燃和复发风险的降低相关。

维持期医生应根据患者情况及治疗方法制定适当的随访期,调整治疗策略以防止复发。维持期的随访期限及频率,目前尚无明确研究证据支持,视患者的临床特征、治疗方法以及患者具体情况个体化确定。急性期接受电休克治疗有效的患者,维持期可以考虑继续单用或与抗抑郁药联合进行持续电休克治疗,以降低复发风险。

3.复发的识别和处理方法

维持期应定期对患者进行随访,预防复发。参考英国国家卫生与临床优化研究所(National Institute for Health and Care Excellence,NICE)指南,维持期可每6个月随访一次.随访期间应重点关注患者的心境变化、抗抑郁药治疗情况、是否存在药物不良反应、心理干预措施以及可能影响患者复发的风险因素,如躯体疾病、心理社会因素等,可使用标准化测量量表进行监测,帮助识别早期复发症状,提高治疗依从性。

来自抑郁障碍序贯治疗(Sequenced Treatment Alternatives to Relieve depression,STAR*D)研究显示,早期治疗效果不佳的患者,经过强化治疗获得缓解后,维持期更容易复发;然而未坚持足够维持期治疗的患者复发风险更高[196,2041。因此当患者出现复发症状时,应增加药物剂量、换药、合并用药或联合心理治疗来增加疗效。

四、终止治疗

1.减药停药原则

当患者经过前期足量足疗程的治疗症状完全缓解、获得痊愈后,可以考虑与患者讨论逐步减量至停用抗抑郁药。停止抗抑郁药治疗时,需要考虑药代动力学特征和治疗持续时间,例如半衰期较短的抗抑郁药需要以更慢的速度逐渐减少剂量。需要以循序渐进的方式逐渐将用药剂量减少到零,并且随着剂量的降低,逐渐放慢减量的速度。

减药停药需要精神卫生专业支持,如增加就诊或治疗的频率,或在减药停药阶段联合认知疗法或MBCT等177。减药时需要对患者进行随访,关注患者的撤药反应和抑郁症状的复发情况,在进行下一次剂量减少之前,需要确保患者出现的所有撤药反应的症状都已经缓解或可以耐受。如果出现严重或无法忍受的不良反应(如低钠血症或上消化道出血)需要更换抗抑郁药时,可以更快地进行停药。

2.撤药反应与复发症状的区别

撤药反应的风险与服用抗抑郁药的种类、剂量及持续治疗时间有关。短半衰期和高剂量抗抑郁药、服用8周或更长时间的患者在减药停药后更容易出现撤药反应。据统计,连续服用至少1个月抗抑郁药后突然减量或停用,有27%~86%的人会在1~2周内出现撤药反应。撤药反应的症状会在药物剂量减少或停止后的早期迅速出现;与患者既往报告的抑郁障碍症状有显著差别;可能是患者以前没有经历过的新症状。

3.撤药反应的应对

为患者提供有关抗抑郁药的在线或书面形式的详细科普宣教,告知患者如果突然停止服用或自行减量抗抑郁药,可能会出现撤药反应,不同的人可能会出现不同类型和严重程度的症状。

患者在终止治疗的过程中出现撤药反应时,首先需要确保患者的抑郁症状没有复发,在考虑进一步减少剂量之前,建议通过1~2周的时间来评估药物减量的效果。增加就诊频率,监测患者的撤药反应症状,如果症状没有改善,或者病情加重,考虑按照以前的剂量重新开始原来的抗抑郁药治疗,在症状完全缓解后再尝试以更慢的速度和更小的减量幅度进行终止治疗。