作为一家心理咨询机构,我们每天都能收到家长的各种提问和求助:“孩子沉迷游戏怎么办?”“写作业拖到半夜,是不是没救了?”……

我们总盯着孩子的“问题”下判断,却忽视了最重要的一点——你眼中的问题,其实是孩子的解决方案。

读懂这句话,多数亲子矛盾都会迎刃而解。

孩子的“问题行为”,都是被逼的“自救”

你家孩子有没有早上喊肚子疼、头疼,就为了不上学?你大概率会觉得他是“装的”、“懒”,可这或许是他应对困境的唯一办法:可能在学校遭遇霸凌,不敢说;可能觉得课堂枯燥,找不到学习意义;也可能被老师误解、同学孤立……学校对他是牢笼而非乐园。

不止孩子,我们的“问题”也一样。你怪自己拖延,其实拖延是在帮你逃避——逃避“怕做不好”的恐惧,逃避洗碗、拖地这类让你觉得“没价值”的事。你以为的“坏习惯”,都是内心在求救。

前阵子看到个让人心疼的视频:一位父亲带9岁孩子去游戏公司讨说法,说孩子10分钟充值6000多,几天花了一两万。他在镜头前扇自己耳光,喊着“子不教父之过”,还要让孩子辍学。

这位父亲的崩溃能理解,却找错了方向。孩子沉迷游戏、偷偷充值,从不是“堕落的原因”,而是“问题的结果”:可能缺父母陪伴,只能在游戏里找归属感;可能现实孤独,游戏队友是唯一朋友;也可能学习压力大,只能在虚拟世界释放情绪。可父亲忙着指责孩子、怪罪游戏公司,没问过一句:“我的孩子到底怎么了?”

我们的焦虑,都在“放大未来的恐惧”

为什么看不到孩子行为背后的真相?因为我们太容易陷入“演绎式焦虑”——把小概率风险无限放大,活在对未来的恐惧里。

就像很多家长,笃定“玩游戏会毁了孩子一生”,可这是客观事实吗?回头看,每个年代都有被贴“毁人”标签的东西:80后沉迷武侠小说、琼瑶剧,90后泡网吧玩传奇,00后被说“沉迷手机”,可事实是一代比一代活得更精彩。

70后觉得80后“垮了”,80后吐槽90后“自我”,90后担心00后“扛不起事”,可焦虑过后才发现,每个时代的孩子都有自己的节奏,那些曾被禁止的“爱好”,从没真的毁掉谁。

我们的恐惧,本质是对“失控”的不安。怕孩子偏离预设轨道,怕他未来不好,就想消灭所有“问题”。可越急于消灭,越忽略孩子的真实需求,亲子关系只会越远。那位扇自己耳光的父亲,看似自责,其实是转嫁“无能感”——没能力引导孩子、经营亲子关系,又不愿承认,只能靠指责逃避真问题。

解决亲子矛盾:多问“怎么了”,少问“怎么办”

很多家长找我们老师咨询,第一句就是“老师,告诉我该怎么办”。可亲子关系的核心,从不是“解决问题”,而是“看见需求”。

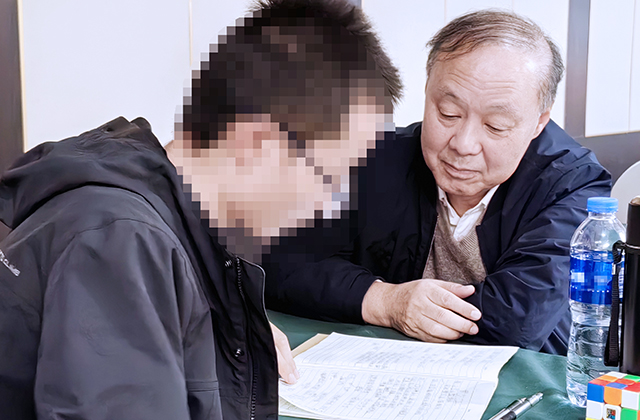

新概念心理专家荣新奇教授强调,家长面对孩子的“问题行为”,别着急找方法制止,放下评判和指责,多问一句“怎么了”:孩子不写作业,别骂“懒”,问问“作业太难,还是学校有不开心的事?”;孩子沉迷游戏,别没收手机,问问“游戏里什么吸引你?和队友玩很开心吗?”;你自己拖延,别责怪自己,问问“这件事让我怕什么?担心做不好被批评吗?”

“怎么了”是最有效的沟通密码,能让孩子感受到关心而非指责,也能让你放下焦虑,走进他的内心。“问在答中,答在问处”,追问“怎么了”,答案自然会浮现。孩子需要的不是“被管教”,而是“被理解”;不是“被纠正”,而是“被看见”。

孩子的每一个“叛逆”“失控”,都是在向你发信号:“我需要帮助,需要被理解”。

放下焦虑和指责,用“怎么了”靠近孩子的内心。当你看见他的需求,愿意和他一起面对,就会发现,那个“问题孩子”其实一直都在努力自救,只是需要你拉他一把。

如果这篇文章对你有启发,欢迎点赞、转发,关注我们,一起读懂孩子、读懂自己。