写在文前:观看完《陪你到清晨》,我走出影院,夜空中的星星点点仿佛成了银幕上一双双孩子的眼睛,清澈中带着些许困惑。

作为一名心理咨询师,我常常在咨询室里听到家长们这样的困惑:“孩子总说肚子疼、胸口闷,可跑了好几家医院,医生都说身体没问题。”“他变得不爱说话,整天没精打采,是不是只是青春期到了?”

这些看似普通的表现,很可能不是简单的身体不适或叛逆,而是孩子的心理在发出“求救信号”。

近日,我国首部聚焦儿童青少年心理健康的纪录电影《陪你到清晨》全国上映。作为国家精神心理疾病临床医学研究中心,中南大学湘雅二医院精神病学科的罗学荣教授与高雪屏教授受邀出任影片医学顾问。

这部电影历时六年创作,旨在为儿童青少年心理成长问题寻找可行的解决方案。

被忽略的信号:当心理问题穿上“身体不适”的外衣

在青少年群体中,抑郁症的表现不仅仅是主观体验到情绪低落或兴趣下降,还会表现为各种“身体不适”,很容易被误认为身体有问题。

新概念心理首席专家&临床主任医师荣新奇教授总结了几种常见的抑郁症的“躯体症状”:

·睡眠问题:入睡困难、早醒或睡眠过多;

·食欲和体重的变化:抑郁情绪会影响食欲,导致体重明显增减;

·胸闷和心悸:包括胸口“闷”,感到心跳很快、不规律,容易误认为有心脏问题;

·胃肠道不适:如经常性的肚子疼;

·慢性疼痛:包括头疼、背疼或四肢痛,但即便检查不出问题,这些症状也可能长期存在;

·持续的疲惫感:即使休息充分,仍感到没有精力。

为什么心理问题会导致这些身体症状?荣新奇教授解释,青少年抑郁症的身体症状来源于心理和生理的相互作用——长时间的负面情绪会引起孩子体内神经递质(如血清素和多巴胺)的失衡,进而影响自主神经和内分泌系统的功能。这些变化会转化为躯体的疼痛、疲劳或消化系统问题等躯体化症状。

不只是心情不好:青少年抑郁的数字真相

“我以为他只是心情不好,过一阵就好了。”

这是家长在儿童、青少年心理门诊最常说的话之一。但事实是,抑郁症并不是短暂的心情不佳,而是一种持续性的心理状态。这种心理状态可能无缘无故地出现,并且不经治疗很难自行恢复。

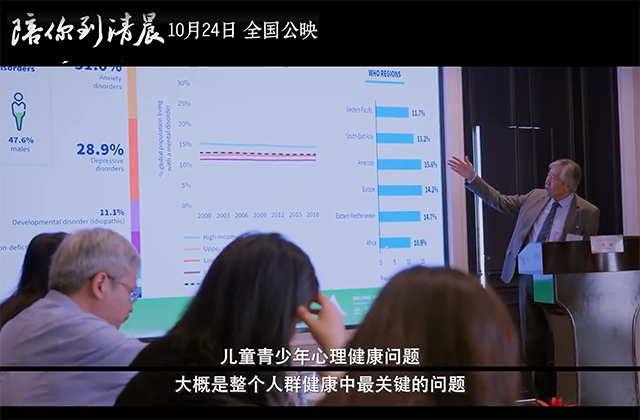

数据显示,抑郁症已成为青少年健康的一大威胁。据世界精神卫生2021年最新研究报道,抑郁症在儿童青少年期各年龄段的患病率有所差异:5至9岁儿童的全球患病率为0.1%,10至14岁为1.3%,而15至19岁青少年则升至3.4%。

在我国,6至16岁在校学生的重度抑郁症的患病率为2%(2022年)。

《中国国民心理健康发展报告(2021—2022)》显示,约14.8%中国青少年存在抑郁风险,其中4%属于重度抑郁风险,10.8%属于轻度抑郁风险。

这意味着一个50人的班级,可能有7个学生存在抑郁风险,其中有2个学生为重度抑郁风险。

走出“我觉得”的误区:聪明家长的科学应对

《2024儿童青少年抑郁治疗与康复痛点调研报告》显示,调研样本中,超过四成(41.8%)的家长在孩子主动求助3次及以上才带其就医,62.8%的家长认为孩子存在中等程度及其以上的就诊延误。

这表明,家长对儿童、青少年抑郁症的认识存在误区,重视程度仍有待提高。

在儿童、青少年心理门诊中,家长常会说“我觉得……”,那事实又是怎样的呢?

·家长说:“我觉得孩子性格阳光开朗,不可能抑郁。”

事实:即便外表看起来很开心的孩子也可能正经历着内心的挣扎。有一种抑郁症表现得很特殊,叫“微笑抑郁症”,用外表的阳光开朗来压抑内心的焦虑和抑郁。

·家长说:“我觉得孩子抑郁就是学习压力大、作息不规律等因素导致的,改善生活方式就足够了。”

事实:抑郁症不仅仅是一种心理问题,还是一种精神疾病。虽然健康的生活习惯有助于提升心情,但对于抑郁症来说,专业的医疗建议才是解决问题的关键。

·家长说:“我觉得药物有副作用,不想让孩子吃药。”

事实:家长应遵医嘱,合理用药,药物的副作用通常可控且可逆。在医生指导下规范使用药物可以有效帮助孩子管理抑郁症状,其好处往往大于潜在的风险。

家校社医联动:为青少年心理健康编织防护网

在杭州,浙大精中(杭州七院)正在探索家校社医联动模式,构建起“预防—筛查—干预—随访”的全链条服务体系。浙大精中(杭州七院)党委书记骆宏指出,传统心理健康服务存在病理化倾向明显、系统协作困难等局限,唯有打破资源壁垒,构建家校社医联动模式,才能为青少年心理健康提供全周期、多维度的守护。

荣新奇教授也提出“整合心理学”的理念:传统的心理咨询服务流派众多、方法各异,容易让求助者感到困惑,且对青少年复杂多变的心理需求见效甚微,更重要的是各流派间缺乏有效整合与协同,难以形成系统性的干预方案。而“整合心理学”强调综合运用各个流派的理论和技术,根据求助者的具体情况和需求,制定个性化的咨询方案,打破流派界限,为青少年心理健康提供更为全面、有效的支持。这种理念与家校社医联动模式相契合,共同为青少年心理健康保驾护航。

2025年10月,教育部办公厅印发了《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》,其中明确提出要健全部门协同防护机制。依托有关单位全覆盖建设市县中小学心理辅导中心,做好知识普及、业务指导、心理咨询、师资培训等工作。会同卫生健康、公安、网信、社会工作、共青团、妇联等建立学生重大心理问题线上线下的发现机制,推进精神疾病转介就医和愈后复学机制建设。

从“心”开始:心理健康的清晨终将到来

当孩子被诊断为抑郁症,家长和孩子都不要紧张或恐慌,相信通过科学合理的治疗和干预,可以让孩子回归正常健康的状态。

荣新奇教授强调,青少年心理问题的治疗一定要采取综合模式,包括心理治疗和药物治疗。药物治疗有时很必要,但要在专业医生的指导下进行。

正如纪录电影《陪你到清晨》所期望的,我们希望能照亮更多在心理困境中探索的家庭,为他们带来科学的希望、前行的勇气。

孩子的心理健康不是一场独角戏,需要每一方都主动参与、协同发力,才能让每个孩子都能在阳光下健康成长。

参考文献:

[1]傅小兰,张侃,陈雪峰,等,《中国国民心理健康发展报告(2021—2022)》,北京:社会科学文献出版社,2023.

[2]陈祉妍,郭菲,方圆,等,《2024儿童青少年抑郁治疗与康复痛点调研报告》·中国科学院心理研究所国民心理健康评估发展中心,2024.

[3]中国政府网,教育部办公厅关于印发《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》的通知,2025年10月24日发布.