青春期的心动,不该成为亲子战争的导火索。

“我儿子初二,最近和隔壁班一个成绩优秀的女生早恋了。自从两人感情出现问题,他成绩直线下滑,整天关在房间里听歌,还动不动就跟我们要钱...”一位母亲在咨询室里焦虑地搓着手,“现在我们一开口他就炸毛,家里火药味浓得一点就着。”

这样的场景正发生在越来越多的初中生家庭中。而当家长发现孩子书包里藏着的小纸条,或手机里那些不愿公开的聊天记录,本能反应往往是如临大敌。

青春期荷尔蒙分泌旺盛,孩子对异性产生好奇与好感是再自然不过的生理现象。

某中学调查显示,68%的初中生承认对同学“有好感”,但其中仅12%发展为“恋爱关系”。可惜许多家长分不清“好感”与“早恋”的区别,直接给孩子贴上“早恋”标签。

更值得深思的是,那些陷入极端早恋的孩子,往往背后藏着情感需求的“替代满足”:

例如,14岁的晓雯(化名)同时与几个男孩恋爱,甚至与同班男友发生性关系。一旦两人发生矛盾,她就用自伤自残吸引对方的注意。经过心理干预后发现,她3岁前是留守儿童,回到父母身边后常遭打骂管教,“早恋”就成为她填补家庭情感空缺的唯一途径。

另一方面,当发现孩子早恋时,多数家长本能采取两种错误策略:

·高压管控型:翻手机、强行禁止交往、言语羞辱(“小小年纪不学好”);

·放任逃避型:假装看不见,指望“树大自然直”。

心理学中的“情绪传染”理论指出:家长的激动情绪会引发孩子的逆反心理。比如说,一个母亲责骂儿子早恋“不要脸”,儿子当场就和母亲对骂起来——这样的场景比比皆是。

对于由于情感问题而出现厌学、抑郁、和父母吵架,甚至自残等严重情况的孩子,常规说教往往收效甚微。

此时,专业的催眠疗法能绕过心理防御,直达情感创伤核心:

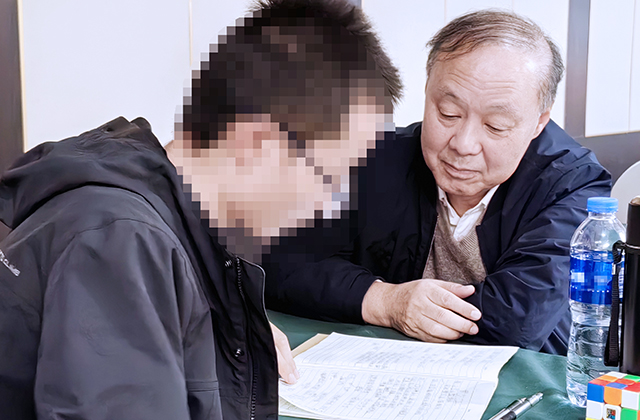

举例来说,15岁的小源(化名)因父母婚变,通过早恋报复父亲。父亲在寻找他时不幸车祸身亡,小源从此抱着父亲的照片生活。在荣新奇教授的催眠疗愈中,他与“父亲”完成未竟的对话,释放出积压的负罪感和内疚感。一年后他不仅重返课堂,更夺得全国物理奥赛一等奖。

另一个案例中,厌世的15岁女孩小静(化名)坐在催眠师面前质问:“读书有什么用?不如死了算了!”通过催眠介入,咨询师从她感兴趣的文学切入,重建认知通道,最终让她领悟:“死亡不是解脱,读书是为了更好地活着”。

催眠疗法不仅疗愈孩子,更能重塑亲子关系。在深度放松状态下,父母与孩子能绕过日常冲突,实现真正的情感共鸣。

荣新奇教授也指出:“面对青春期的孩子,家长要转变观念——他们已经开始思考人生,但思维尚不成熟。多倾听少说教,用专业方法搭建沟通桥梁,才是破解之道”。

早恋不是洪水猛兽,而是孩子情感能力的“首次实战演练”。

当您尝试各种方法仍无法打开孩子心门,当亲子关系陷入僵局,我们的专业团队可为您提供支持,采用科学的催眠疗法与家庭治疗相结合,已帮助上千个家庭重建亲子信任,将早恋危机转化为成长契机。

作家龙应台曾感叹:“所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。”

当孩子学会在爱中成长,早恋也终将成为人生路上的一抹温柔底色。

【文末互动】

“你第一次心动是几岁?当时最希望父母说什么?”